音のつたわり方

マリアはピアノをひくのがすき。もっとおんがくであそびたいな。マリアのためにがっきをくみ立ててあげよう!

準備

(注: このレッスンはパートAとパートBに分かれています。どちらのパートも学習指導要領に関連した学習に大切な内容が含まれています。時間が限られている場合、両パートを確認したうえで授業で扱う部分を適宜選んでください。)

このレッスンの学習のポイントは、振動によって音が出るしくみを調べる実験の計画と実施を通して得られます。モデルをデザインして組み立てる過程は、体験的に楽しく調査を行うチャンスとなります。画像はアイデアのひとつです。自分たちの自由なアイデアでデザインを考えて、実験用の太鼓やその他のモデルを組み立てるよう促しましょう。

- 生活科の基礎知識 - 音のつたわり方:

- 物が振動すると、空気中を伝わるエネルギーの波 (音波と呼ばれる) が生まれます。その波が耳の中の鼓膜を振動させることで、脳が音を認識します。

- 楽器には、様々な音波の出し方をするものがあります。打楽器 (太鼓や木琴など) は、演奏すると楽器全体が震えます。

- 弦楽器 (バイオリンやギターなど) は、弦が震えて音波を出します。

- 管楽器 (トランペットや笛など) は、楽器の筒の中の空気を震わせて音を出しています。

- 楽器が振動している証拠は、触ったり、見たり、聞いたりして、観察できます。

- 注:白いレゴプレートでは振動を実感 (見たり、触ったり) しにくい場合は、紙コップを使ってみるとよいでしょう。

- 予備知識を身につけよう - 音のつたわり方: 理科の教科書・教材を使って、情報・図/画像・用語の定義などを予備知識として学びます。

- 太鼓・トライアングル・音叉・木琴・ギター・ピアノ・笛などは、児童もよく知っている楽器です。

- 物が振動するというのは、物が震えるように細かく動く、または揺れることです。

- 物が振動すると、音波が出ます。

- 音波が物を震わせることもあります。

- 重要なキーワード: 振動 (しんどう)・楽器 (がっき)

- モデルの組み立てとプログラミング: ユニットプランの学習前の推奨事項をご確認ください。その他の準備:

- SPIKE アプリの [ヘルプ]>[アイコンブロック] にあるモーターブロックのセクションを読み、詳しい使い方や役割を知る。

- 準備するもの: 実演・実験用の楽器 (太鼓・トライアングル・音叉・木琴・ギター・ピアノ・笛など) を用意します。児童のペアごとに、ゴムひも・紙コップ・水を入れる浅い容器 (1~1.5cmほどの深さの水が入ればよい) を配ります。教室で児童が水を使った振動実験をできるかどうかを判断したうえで、実験をする場合は必要な保護用具を用意します。発展課題を行う場合は、音を記録するための記録用紙を用意してください (児童1人に1枚)。

パートA (45分)

関心を引きつける

(クラス全員・10分)

ストーリーの主なキャラクターと最初の課題を紹介します: マリアはピアノをひくのがすき。もっとおんがくであそびたいな。マリアのためにがっきをくみ立ててあげよう!

考える — このレッスンのトピックについて、(必要に応じて、ストーリーの絵を見せながら) 用意した楽器を鳴らして、教室内で話し合いのきっかけとなる問いかけをします。

- ひとりひとりに、楽器に触れて演奏したときに出る振動を感じてもらったうえで、次のような質問をしましょう。楽器に触ったらどんなふうに感じた? (震えていた/揺れていた/動いていたなど)

- どんなときに震えた?(先生/ほかの児童が楽器を演奏したとき、または音が出たとき)

- どうして震えたと思う?(それぞれの楽器が音を出すしくみを、予想してみます。同じような意見が出たらそれを記録して、クラス全員の参考にします。)

- *こんなふうに震える楽器を作るにはどうしたらいい?*隣の席の人と話して、アイデアを出し合います。実験で確かめてみよう。(いっしょに実験できるアイデアを引き出します。)

レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック セットとプログラミング用デバイスを各グループに1セットずつ配ります。

探究する

(少人数グループ・25分)

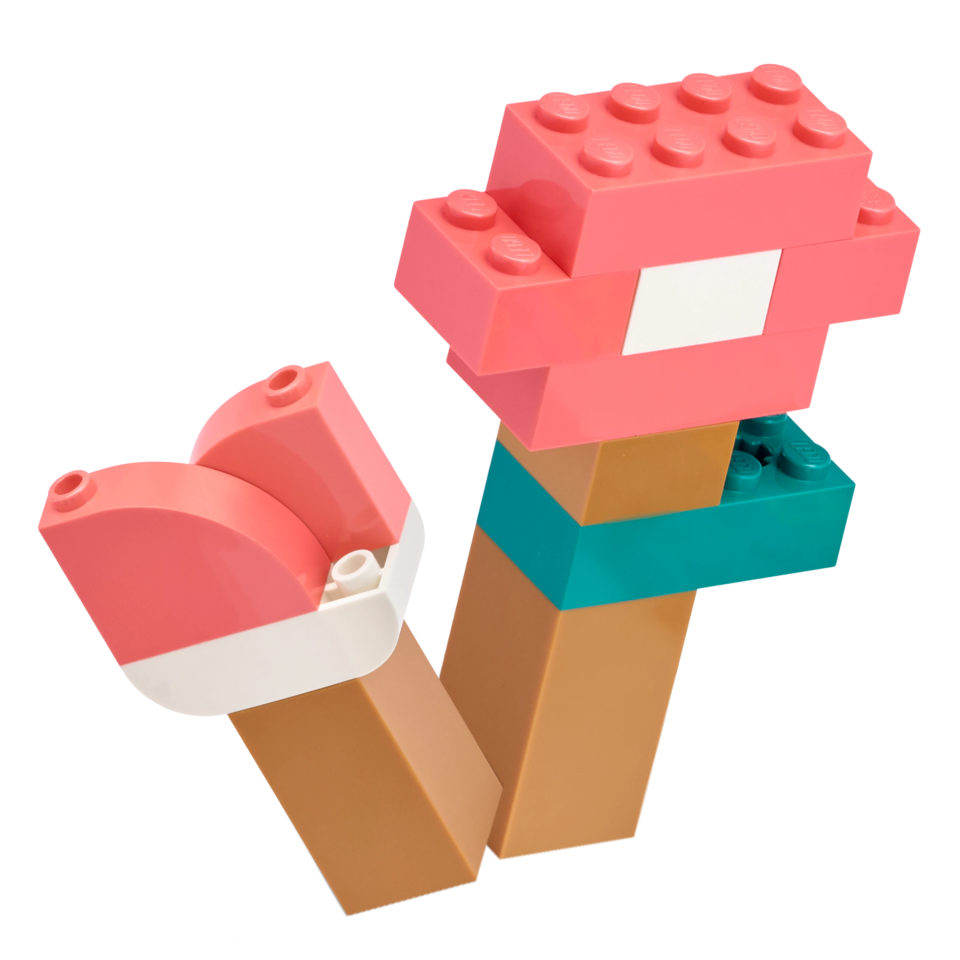

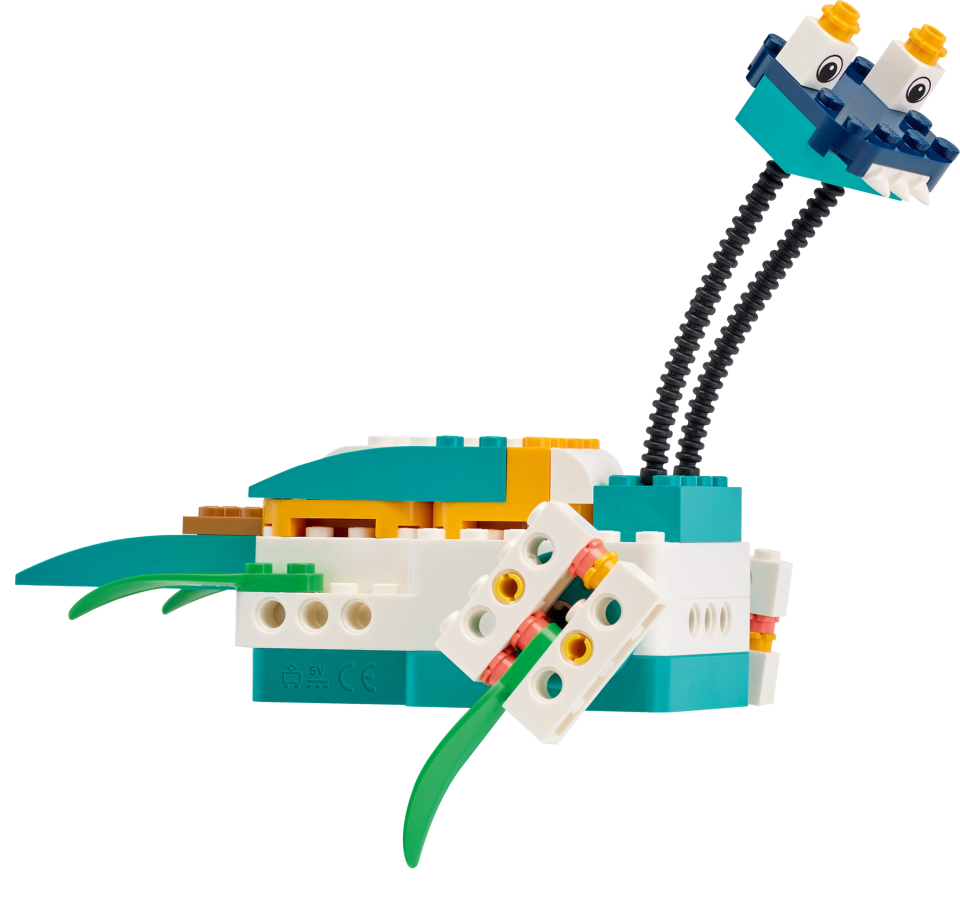

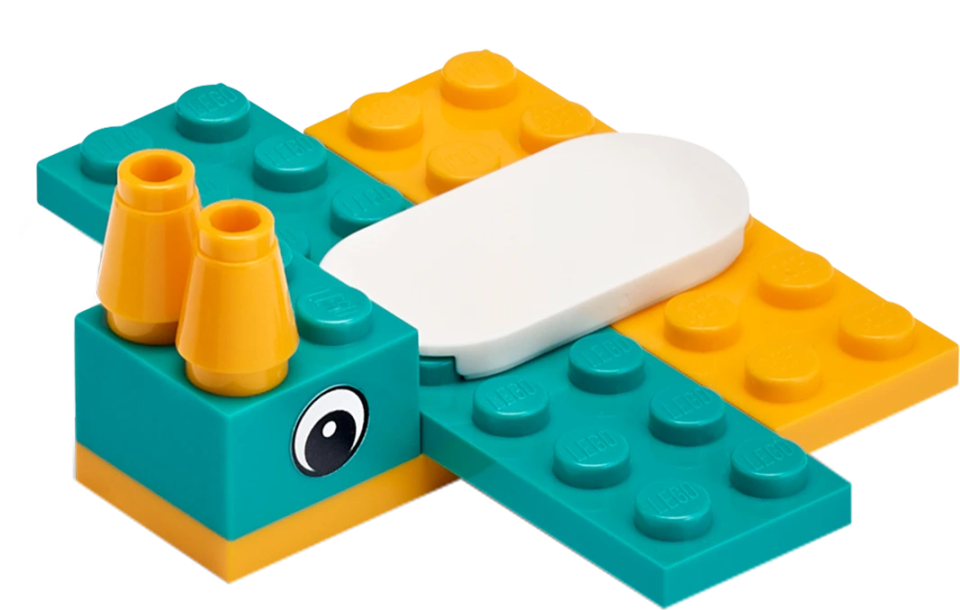

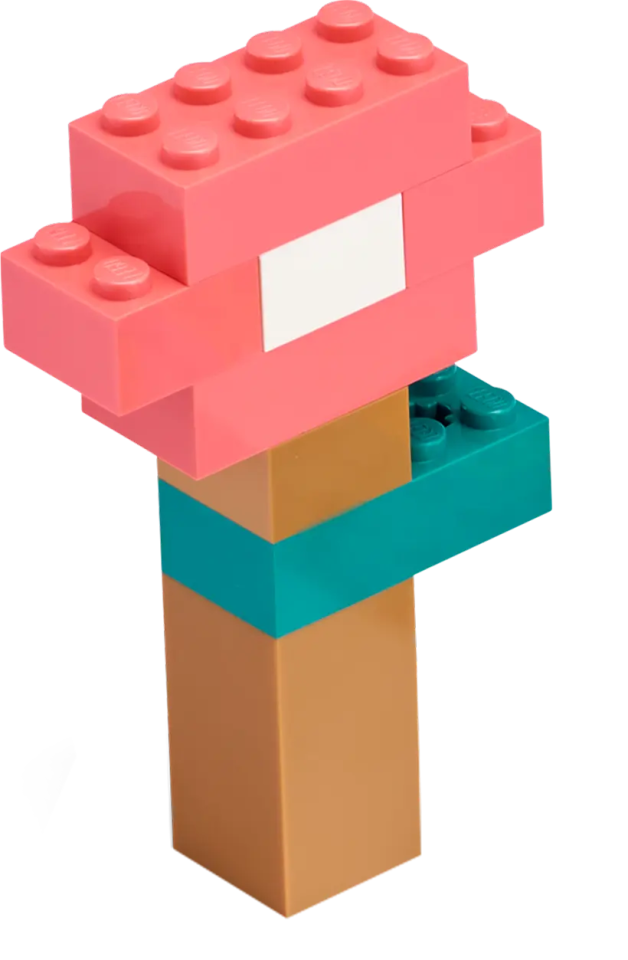

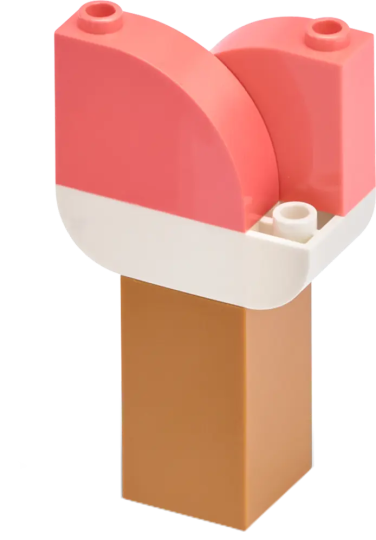

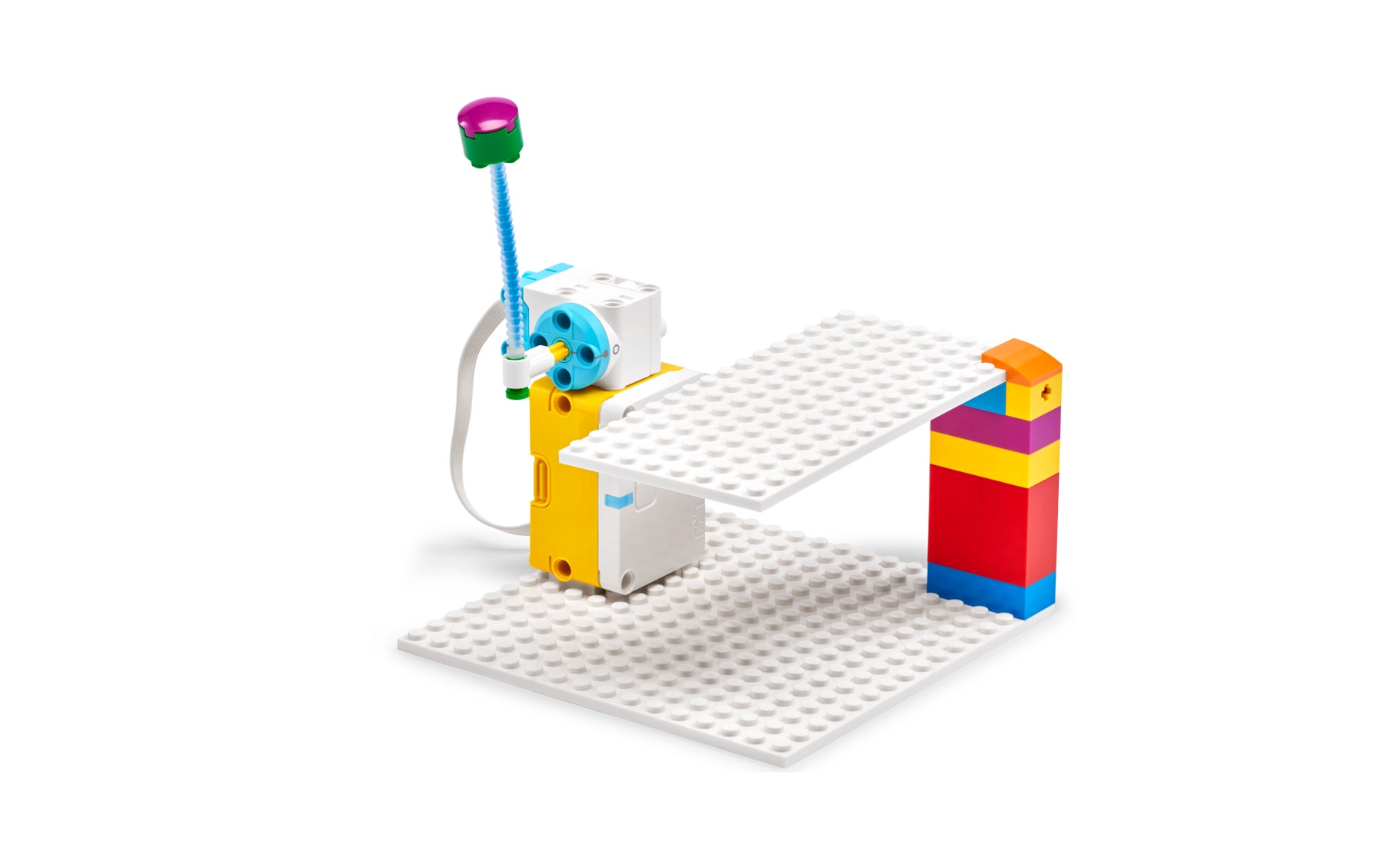

組み立てやプログラミングに取り組む際に、参考として下のデザイン例を見せても (配布しても) よいでしょう。ただし、太鼓の画像はアイデアのひとつであることを明確に伝え、自由なアイデアで楽器を考えて組み立てるよう促してください。

ペアで取り組むタスク:

- (振動させることで) 楽器が音を出すしくみについての自分たちの予想を確かめる実験の方法を考える。太鼓から始めましょう。(太鼓の場合は、音が出たときに白いプレートにつたわる振動や動きを触れて感じる、太鼓の上に載せた容器の中の水の表面に波が立つのを見るなどがあるでしょう。注: どんな楽器でも触れたり見たりしてわかるほどの振動が出るわけではありません。)

- 基本モデルを使って、マリアが演奏できるよう太鼓を組み立てる。

- 太鼓のバチが白いプレートをくり返し叩くようにプログラミングする。

ペアのもう1人と交代で、自分たちの計画に沿って、次のようにして予想を確かめる実験を行ってもらいます。

- 白いプレートをバチでたたく。

- 白いプレートが震えたり動いたりしているかどうか観察する (見る・聞く・触るなど)。

- 太鼓からいつ音が出るかを確かめる。

- 太鼓の演奏方法を変えると、振動が変わり、太鼓の音が変わることを発見する (鉛筆のそれぞれの端で叩いてみる、バチでプレート表面を叩かずになでてみるなど)。

- 見た・聞こえた・触って感じたことを説明する。

レゴ®パーツや他の物 (紙コップなど) を使って叩く表面を変えて、違う音を出す方法について、たくさんのアイデアを出して話し合うよう促します。

作業時間の途中で、通常の授業で慣れた話し合いのスタイルで、児童にアイデア交換を促し、そこでひらめいたアイデアをもとにモデルを改良させます。

デザイン例

説明する

(クラス全員・10分)

クラス全員を集めて発表の時間を設けます。

グループごとに自分たちが作ったモデルを使って、次のポイントを説明し、実演も行います。

- どんなアイデアを考え、どんな実験をしたのか。(どんなことが起こると予想していましたか?)

- 作った太鼓モデルが音を出すしくみ。

- 作った太鼓モデルの音を変えるためにやってみたこと。

- 音が聞こえるたびに、白いプレートに起こっていたこと。何が起こっているのかを知った方法。いつも同じことが起こったかどうか。

- わかったことを例を挙げて発表する。

- 実験の計画はうまくいったか。それとも計画を変える必要があったか。

実験でわかった証拠を使い、振動する物が音を出すことを裏付けるよう導きます。(白いプレートを叩くと振動 (揺れ) が起こること、バチの動かし方によって振動の量が変わることに気づくはずです。見たこと・触って感じたこと・聞こえたことをもとに証拠を提示するように指示してください。ただし、振動を触って感じられないこともあります。)

パートBの説明するにそのまま進む場合は、児童たちにモデルを分解しないでそのままにしておくよう指示します。モデルを分解した場合は、組み立て直す時間を与えてください。

パートB (45分)

説明する

(クラス全員・10分)

- パートAの説明するの内容を繰り返し、さらに多くのグループに実演と説明を行ってもらいます。

さらに実践する

(クラス全員・30分)

(5分)関心を引きつけるセクションの実演を思い出しながら、児童たちが実践を深められるような情報を与えます。

- 太鼓のほかにも、弦楽器など、様々な種類の楽器がある。弦楽器は、ピックや弓を使ったり、指ではじいたりして、音を出す。

(5分) アプリの次の課題に挑戦させます。

- 弦楽器から音が出るしくみを知る実験を計画し、実施する。(探究するの実験計画を使ったり、アレンジしたりして、ゴムひもで音を出せるかどうかと音を出すしくみを調べられます。)

(15分)

- ゴムひもを配ります。

- ゴムひもをひっぱり、はじいてもらいます。何が聞こえる?何が見える?触ったらどう?(ゴムひもが揺れるのが見え、触ると震えるのが感じられ、音が聞こえるでしょう。)

(5分) 次のことがらについて、わかったこと・考えたこと・使った技術をお互いに発表しあいます。

- 課題をクリアするのに役立ったこと。

- 組み立てと実験の間に学んだこと。

作業した場所と使ったセットを片付ける時間を取ります。

評価する

(クラス全員・5分)

- アイデア出し、組み立て、プログラミングの間に児童たちが考えたことや決めたことを引き出すような問いかけをします。

この学習におけるルーブリックの例

学習の目的を確認します。(*教員用サポート*を参照)

次のポイントについて、児童の学習進度をチェックします。

- 作った太鼓モデルには、震える部分がありますか?

- 児童の計画には、何をしたら物を震わせることができるかを含め、楽器 (とそのほかの物) が音を出すしくみを実験する方法が含まれていますか?

- モデルからわかった証拠をもとに、物が震えて音を出すことを説明できていますか?

自己評価

各自に、自分ができたことのレベルに合うブロックを選んで、成績をつけてもらいます。

- 青色:作り方のせつめいのとおりにプログラミングできると思う。

- 黄色:作り方のせつめいのとおりにプログラミングできる。

- 緑色:作り方のせつめいのとおりにプログラミングできて、クラスメートを手つだうこともできる。

仲間とのふり返り

少人数グループで、いっしょに作業した体験について話し合ってもらいます。

次のような表現を使うように促してください。

- XXさんが…したのはよかったと思う。

- XXさんが…したやり方をもっと教えて欲しいです。

個別対応

課題の難易度を下げる工夫:

- 音や振動についての予想から実験の計画へとつなげる手順の足掛かりとなるヒントを与えます。予想・実験・観察の各段階で、次のような問いかけをしましょう。バチでプレートをたたいたら、どんなことが起こるかな?やってみよう!プレートが動いたのがわかったかな?

課題の難易度を上げる工夫: - SPIKE ベーシックセットを使って、弦楽器 (ギターやバイオリンのような楽器) の組み立てに取り組むよう促します。自分たちの実験計画を使ったり、アレンジしたりして、楽器が音を出すしくみを調べさせます。逆に、音で物を震わせられるかを調べてもらうのもよいでしょう。紙とスピーカーがあれば実験できます。

発展課題

- 30分ごとに印をつけた記録用紙をひとり1枚配ります。1日のいろいろな時間に聞こえた音を記録します (冷蔵庫のブーンという音・テレビの音・鳥の鳴き声・鳥の羽ばたき・ブランコがキーキーいう音・ボールの跳ねる音など)。音が聞こえた時間と、そのときに何が震えて音が出ているのかを考えて、文や絵 (写真/絵に丸をつけたり矢印で指し示したりするなど) または口頭で発表させます。

�発展課題を行うと、45分間を超えるレッスンになります。

教師用サポート

児童のタスク:

- たたくと振動で音が鳴る太鼓のモデルを組み立てる。

- 振動する物が音を出すことを確かめる実験を計画して、実施する。

- 振動する物が音を出すことを、実験でわかった証拠を使って裏付ける。

(2人一組)

- レゴ® エデュケーション SPIKE™ ベーシック 1セット

- レゴ エデュ�ケーション SPIKE アプリをインストールしたデバイス 1つ

- 準備セクションの「準備するもの」参照

- 生活第2-2-(6) 身近な自然を利用したり,身近にある物を使ったりするなどして、その面白さや自然の不思議さに気付く

- 総則第3節-1-(3)-イ 児童がプログラミングを体験しながら,コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

- 生活第3-2-(4) コンピ�ュータなどの情報機器について適切に活用する。

- 国語第1学年及び第2学年2-A-(1) 話すこと・聞くこと

- 算数第1学年2-A-(2) 加法及び減法

国語・算数発展課題

- 国語第1学年及び第2学年2-B-(1)-ウ 内容のまとまりが分かるような書き表し方

- 算数第1学年2-A-(1) 数の構成と表し方