打ち上げ開始

打ち上げ場まで走行し、発射ボタンを押して*ロケット*を打ち上げ、*火星基地*を始動することができるロボットの設計、組み立て、プログラミングに取り組みます。

レッスンプラン

1.準備

- EV3 Classroom アプリの生徒用教材を読み、学習課題をよく理解しておきましょう。

- ロケットの概要と、打ち上げの仕組みについて調べておきます。

- 必要に応じて、アプリのロボットトレーナーユニットを学習するレッスンを計画しておきます。これにより、生徒が教育版レゴ® マインドストーム® EV3に慣れることができます。

- このレッスンを完了するには、スペースチャレンジの8つのモデルを組み立て、チャレンジマットを準備しておく必要があります。

- 2時間連続で授業を行うことができない場合は、このレッスンを数回に分けて行えるように授業計画を立ててください。

パート A.

2.興味付け (10分)

- 「ディスカッションを活性化させる」セクションのアイデアを参考に、生徒のミッションへの関心を喚起します。

- このミッションの目的とルール、達成メダルの獲得条件を説明します。

- 生徒にチームを組ませます。

3.探求 (25分)

- ブレインストーミングをさせ、このミッションを解決するアイデアを出してもらいます。

- 複数のプロトタイプを制作し、本体の構造とプログラムの両方で複数のアイデアを試すよう促してください。

- チームごとにモデルの組み立てとテストを行う時間を設けてください。

4.説明 (10分)

- ロボットが打ち上げ場まで走行し、発射ボタンを押すのに必要な主な機能についてディスカッションを促します。

パート B.

5.仕上げ (45分)

- 各チームにロボットを並ばせて、ロケットを火星基地に向けて打ち上げるミッションに送り出す練習をしてもらいます。

- 本番に挑戦する準備ができるまでロボットの制作を続けさせてください。

- 清掃の時間も忘れずに確保してください。

6.評価

- ミッションをどこまで攻略できたかに応じて、それぞれのチームに達成メダルを授与します。

- 各チームのデザインの独創性とチームワークを評価します。

- 評価の際は、以下に提示するルーブリックを参考にすると良いでしょう。

ディスカッションを活性化させる

地球から火星までの距離は周期的に変化しており、最も近くなる時が約2年おきにやってきます。このとき距離は約5500万kmになり、ロケットの打ち上げに最も適しています。火星を目指すロケットは、打ち上げ時に11 km/秒を超える脱出速度に達して地球の重力を振り切り、そこから約150~300日間をかけて旅をしなければなりません。

以下のような質問をして、ロケット打ち上げの仕組みについてディスカッションを促してください:

- 宇宙ロケットとは何ですか?

- ロケットの打ち上げはどのように行われますか?

ミッションの目的

ロボットを打ち上げ場まで走行させ、発射ボタンを押します。打ち上げた*ロケット*が*火星基地*に到着したら、基地を始動します。

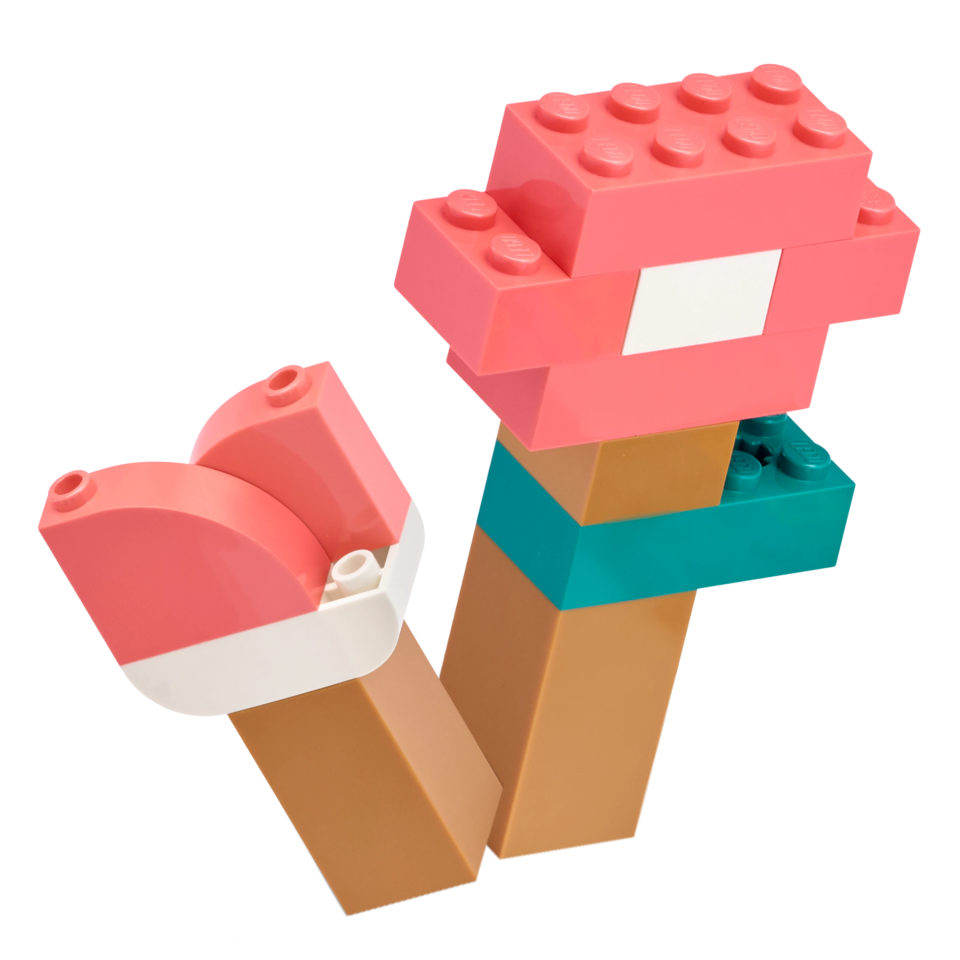

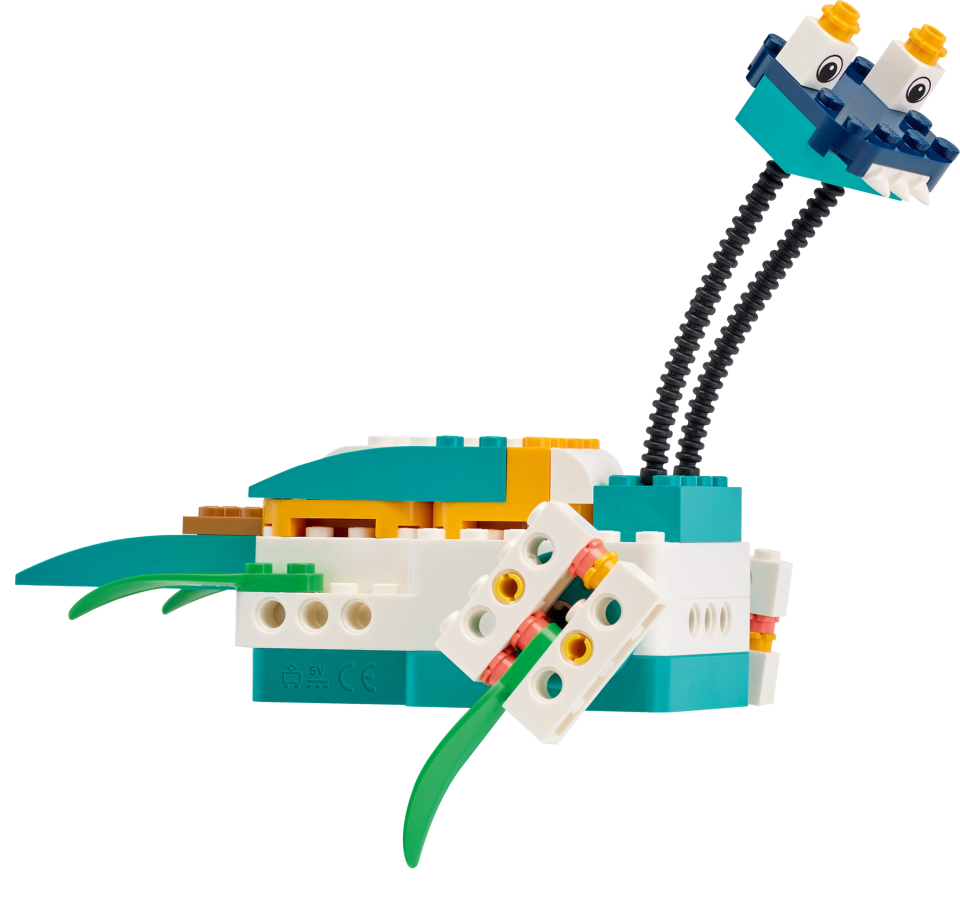

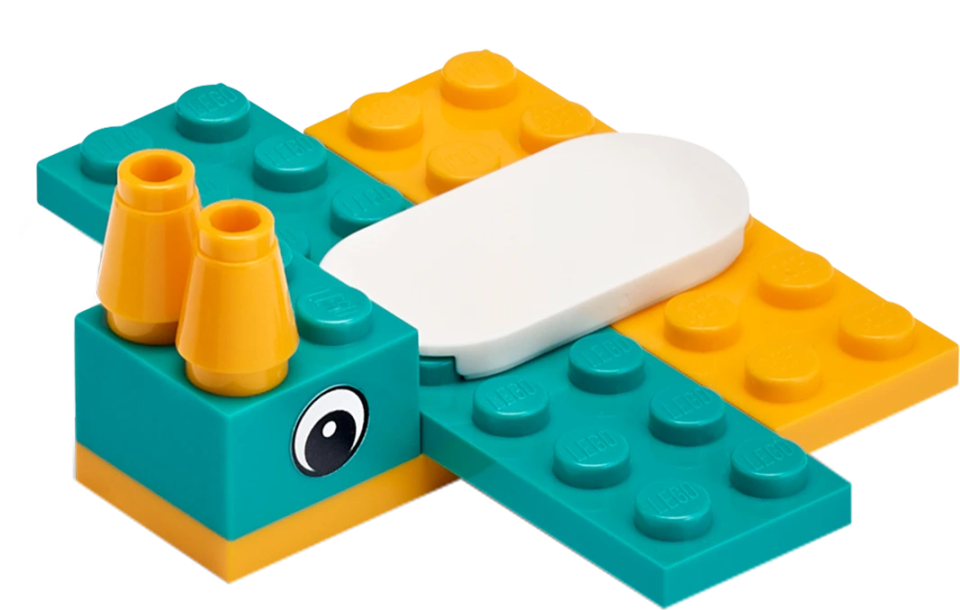

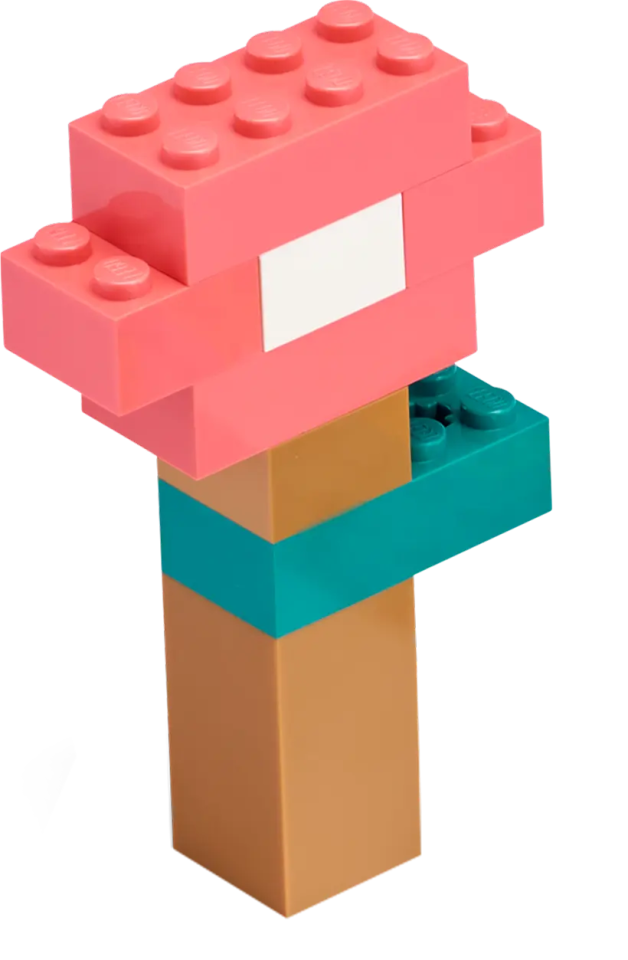

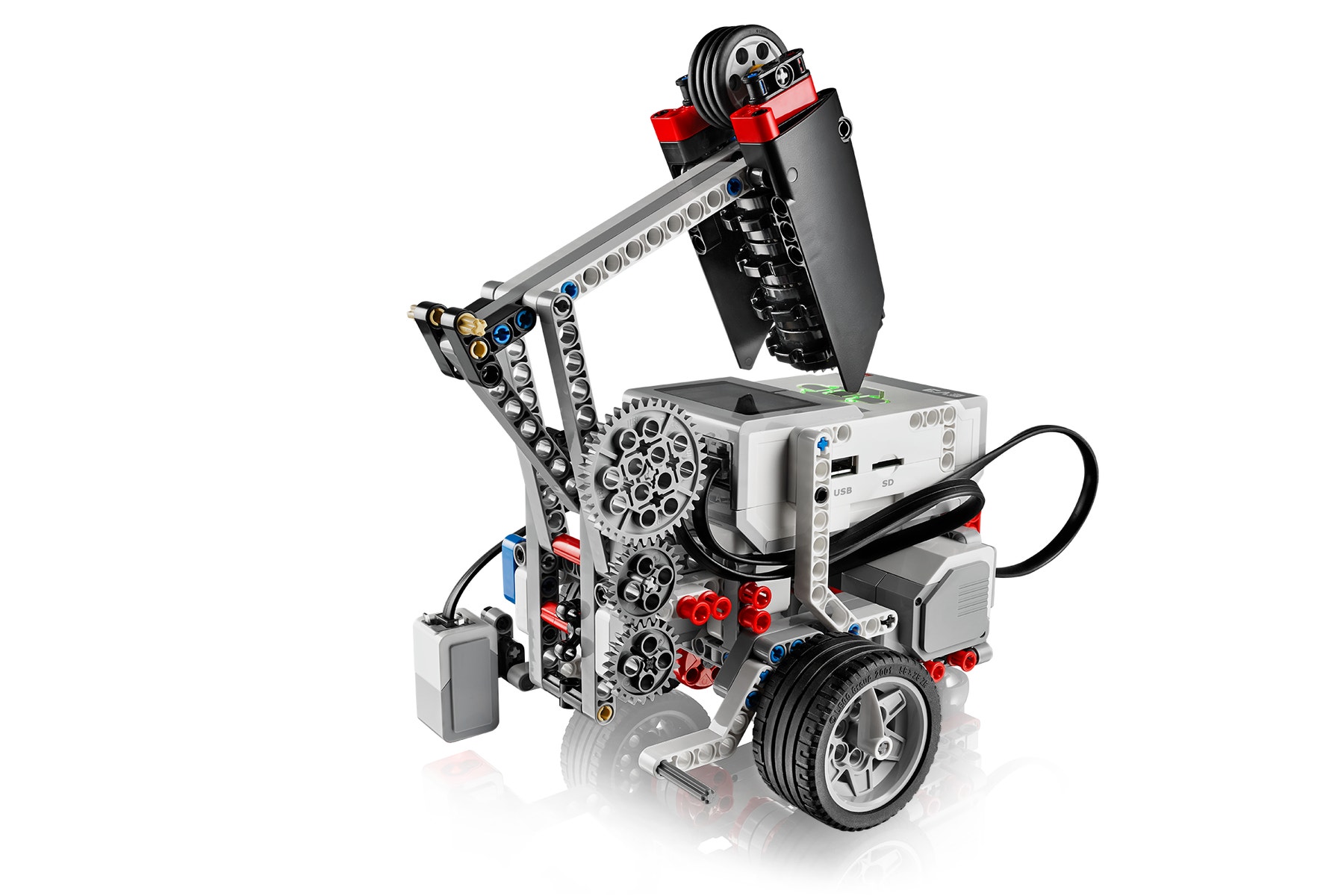

このミッションを完了できるミッション製作例です:

ミッションのルール

スペースチャレンジには、すべてのミッションに適用される共通ルールが5つあります。ミッションを始める前に生徒がよく理解していることを確認してください:

- ミッションは必ず基地エリアからスタートします。

- ロボットはミッションを始める前に基地エリアを出なければなりません。

- ロボットの一部が基地エリアの境界線内に入った時点でロボットの帰還が成功したとみなされます。

- ロボットが基地エリアから出ている間はロボットに触れることはできません。

- ロボットが基地エリアから完全に出ており、物体を保持している時にロボットに触れた場合は、その物体を元の場所に戻し、ミッションをはじめからやり直すものとします。

ミッション達成メダル

達成メダルには4つのレベルがあります。ミッションをどの程度攻略できたかに応じて各チームに達成メダルが授与されることを説明します��。このミッションにおける各達成メダルの条件については下の*学習評価*セクションを参照してください。

組み立てのヒント

オープンエンドの解決方法

このプロジェクトは、各チームが独自の解決方法を考えることができるようにデザインされています。以下のような質問をしてチームごとにブレインストーミングをさせ、このミッションを解決するためのアイデアを出してもらいましょう:

- ロボットを打ち上げ場まで走行させるにはどんな方法がありますか?

- 発射ボタンを押すにはどのタイプの電動ツールが使えるでしょうか?

ミッション製作例

ミッション製作例は以下の拡張パーツで構成されています:

ミッションをスタートする

ロケット、発射装置、*火星基地*をリセットします。製作例のモデルをチャレンジマットのスターティングポジション「2」に置き、ミッションをスタートします。*発射装置モジュール*がビデオと同じように配置されていることを確認してください。

ミッションのトラブルシューティング

反射光の強さモードのカラーセンサーを使い、チャレンジマット上の「地球」を検出します。一貫性のある結果を得られるよう、基地エリアの外にある白と黒の線を使ってカラーセンサーを調整しておきます。

プログラミングのヒント

プログラム例

個別化

学習に困る生徒が多い場合は、次のように学習方法を工夫してみましょう:

- ロボットが所定の位置に到着したら発射装置を十分な強さで押し、ロケットを打ち上げる方法を生徒と一緒に考える。

- このミッションに挑戦する前に、生徒にロボットトレーナーのレッスン「色と線」を完了させる。

- 生徒同士で教え合うよう促す。

この学習で物足りない場合は、次のように学習方法を工夫してみましょう:

- ミッションに時間制限を設ける。

- カラーセンサーを使ってミッションを解決するという条件を追加する。

- 使えるレゴ® パーツの数を制限するか、パーツの種類ごとに「価格」を決めてロボット1台当たりの「予算」を定め、設計に制約を加える。

学習評価

この学習におけるルーブリックの例

次のルーブリックを参考に、評価規準や判定基準を作成しましょう。

1.課題を部分的にこなした。

2.課題を十分にこなした。

3.期待を上回る達成度�であった。

以下の成功基準を使用して、生徒の進度を評価します。

- ミッションの条件を満たすロボットをデザインすることができた。

- 独創的な解決方法を考え、複数の解決方法を検討することができた。

- チームとして協力しながらミッションを完了することができた。

達成メダル

ミッションをどこまで攻略できたかに応じて、それぞれのチームに達成メダルを授与します。

- ブロンズ:計画通りに*ロケット*を打ち上げたが、ロケットのどの部分も火星に到達できなかった。

- シルバー:計画通りに*ロケット*を打ち上げ火星に到達させることができたが、基地を始動することができなかった。

- ゴールド:*ロケット*を打ち上げ、基地を始動することができた。

- プラチナ:*ロケット*を打ち上げ、基地を始動することができた。また、ミッションの条件を超えた高度な機能をデザインに追加することができた。

自己評価

それぞれの生徒に、自分の成果に最もよくあてはまる達成メダルを選ばせます。

- ブロンズ:厳しい条件下で全力を尽くすことができた。

- シルバー:途中でいくつか失敗はあったが、なんとかミッションを完了させることができた。

- ゴールド:ミッションを高い完成度で完了することができた。

- プラチナ:ミッションを完了しただけでなく、自分たちで考えた効果的な機能をデザインに追加することができた。

国語の発展課題

言語能力の発達を促すために、生徒に以下のタスクに取り組んでもらいます:

- ロボットの特徴と性能をまとめたプレゼンテーションまたはビデオを制作する。

- 自分たちが作ったプログラムの重要ポイントを説明するプレゼンテーションを制作する。

注:これにより、さらに長い授業をすることができます。

職業適性

この授業を楽しむことができた生徒は、以下の進路について興味がある可能性があります。

- コンピュータープログラミング

- プレ・エンジニアリング

- 科学、技術、工学及び数学(科学技術)

教師用サポート

学習内容:

- スキルを応用してミッションを解決する

中学校

理科

- 第1分野:(7)科学技術と人間

- 第2分野:(6)地球と宇宙

技術・家庭

- C エネルギー変換の技術:(2)エネルギー変換の技術による問題の解決

- D 情報の技術:(1)生活や社会を支える情報の技術,(3)計測・制御のプログラミングによる問題解決

総合的な学習の時間

- (3)探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,積極的に社会に参画しようとする態度を養う

高校

情報

- 情報Ⅰ:(3)コンピュータとプログラミング,(4)情報通信ネットワークとデータの活用

- 情報Ⅱ:(3)情報とデータサイエンス,(4)情報システムとプログラミング,(5)情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探究

総合的な探究の時間

- (3) 探究に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,新たな価値を創造し,よりよい社会を実現しようとする態度を養う